李言,泸州职业技术学院人工智能与大数据学院2023级大数据技术1班学生,用实干锤炼本领底色,以热爱书写青春华章。国家奖学金、世界职业院校技能大赛金奖、四川省大学生“综合素质A级证书”……一座座闪耀的奖杯,镌刻着他在技术道路上的逆袭成长。校园服务的默默坚守、志愿服务的无私奉献,一个个坚实足迹,彰显着新时代高职生的责任担当。

笃学实干,在服务同学中锤炼初心

大一伊始,李言也曾面临学业上的挑战,成绩并不突出。但他没有选择沉溺于失落,而是把目光投向了更广阔的学生工作领域——既是想为同学们做点实事,也是想在实践中为自己“破局”。

当被选为班级宣传委员,又接过校宣传部副部长的担子,负责校园报刊排版时,李言才发现“理想”与“现实”之间隔着一道技术鸿沟。此前从未接触过排版软件的他,打开编辑器只觉得满屏按钮都陌生又棘手。第一次尝试排版校刊,文字对齐总是歪歪扭扭,图片插入后会莫名打乱整篇版式,就连字体大小和间距的搭配,都显得生硬又不协调。初稿交上去时,被学姐指出“缺乏设计感,可读性差”,那份修改意见单上的红笔标注,让他既羞愧又不服输。

从那以后,图书馆的角落成了李言的“秘密基地”。他借来排版设计的专业书籍,一页页啃理论知识;网上的教学视频,他反复观看直到记住每一个操作步骤,遇到复杂的版式技巧,就暂停截图、记满整整一个笔记本。

有一次为了赶校刊的出版deadline,李言在办公室熬到凌晨两点,反复修改了十多版,终于让文字和图片在版面上“和谐共生”。当那期印着自己排版成果的校刊发到同学们手中,听到大家说“这期校刊看起来比以前舒服多了”时,李言心里的成就感,比拿到好成绩还要强烈。

后来担任学校计算机协会技术部部长,李言又主动扛起“义务修电脑”的大旗。为了帮同学们解决系统崩溃、软件故障等问题,他利用课余时间自学电脑维修知识,还专门准备了一个工具包,里面装满了螺丝刀、系统U盘和常用软件安装包。不管是周末还是晚自习后,只要有同学求助,他随叫随到。

有一次,一位同学的电脑突然蓝屏,里面还存着第二天要交的课程设计,急得快要哭了。李言赶来后,蹲在宿舍楼道里排查了一个多小时,最终发现是硬盘分区表损坏。他一边安抚同学的情绪,一边用数据恢复软件一点点尝试,折腾了近三个小时,终于成功找回了数据,还帮同学重装了系统。

这样的小事一件接一件,不仅让李言练就了扎实的技术能力,更让他在服务中读懂了“责任”与“担当”——同学们的一句句“谢谢”,成了他坚持下去的最大动力,也让他逐渐积累起远超同龄人的耐心和沟通能力,为后来的逆袭埋下了伏笔。

科创筑梦,在技术赛场上追求卓越

如果说大一的“幕后”工作是为成长打基础,那么大二转向“专业攻坚”,则是李言向更高目标发起的冲刺。

当决定备战各类技术竞赛时,李言给自己定下了“要么不做,要做就做到最好”的目标。从2023年第一次参加四川省计算机能力挑战赛,抱着“积累经验”的心态参赛,最终拿到二等奖时的欣喜与不甘;到后来征战“大数据应用开发”省赛,每天朝八晚九地守在备赛室里,与枯燥的代码为伴,没有双休,没有周末。到了最后的冲刺阶段,为了模拟真实比赛环境中连续四小时的高强度节奏,李言在上午完成四小时模拟赛后,中午仅以面包充饥,接着投入下午的训练;再到跨界参加农业创业设计大赛、大学生广告艺术大赛,把大数据技术与品牌设计、农业发展结合起来,李言始终在挑战自己的“舒适区”。

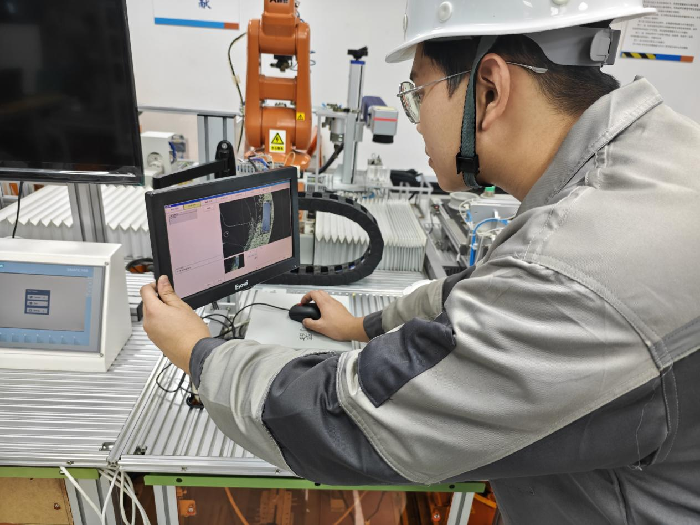

而真正让李言刻骨铭心的,是2025年世界职业院校技能大赛新一代信息技术赛道的备赛之路。备赛的五个月里,实验室的灯光几乎每天都为团队成员亮到深夜。比赛涉及的技术领域广、难度高,很多知识点对团队来说都是全新的挑战。

有一次,团队卡在了“数据实时分析与可视化”模块,无论怎么优化算法,系统响应速度都达不到要求。连续一周,他们每天从早上八点到晚上十二点,泡在实验室里查文献、改代码、做测试,却始终没有突破。有队员情绪低落,说“要不就这样吧,可能我们真的达不到金奖水平”,李言却攥着满是演算公式的草稿纸,坚定地说:“再试最后一次,我们把整个逻辑框架重新理一遍,说不定问题就出在某个细节上。”

那天晚上,他们推翻了之前的方案,从数据采集的源头开始排查,一点点梳理代码逻辑。凌晨三点,当屏幕上终于显示出“响应时间达标”的测试结果时,四个大男生激动得在实验室里击掌欢呼,眼眶都有些发红。备赛期间,李言还主动承担了“资料整理”和“进度协调”的任务,每天结束后都会把当天的问题和解决方案整理成文档,方便团队复盘;遇到队员有知识点薄弱的地方,他会把自己总结的笔记分享出来,还主动帮队员补短板。

决赛那天,在江苏常州的赛场上,面对来自世界各地的强劲对手,李言沉着冷静,按照赛前演练的方案一步步推进。当听到裁判宣布“泸州职业技术学院获得金奖”的那一刻,李言脑海里闪过的,是无数个在实验室熬夜的夜晚,是修改了几十版的代码,是团队成员互相鼓励的眼神。这个金奖,不仅是对他个人努力的最高肯定,更实现了学校在该赛事上的历史性突破。当他和队友捧着奖牌回到学校,看到老师和同学们热烈欢迎的场景时,李言深刻明白:所有的汗水,都不会白流。

知行合一,在奉献中升华青春价值

李言始终坚信,知识的价值不仅在于“提升自己”,更在于“服务他人”。他累计近450小时的志愿服务时长,是由一次次具体行动积累而成的。在泸州市中外地理标志博览会期间,他提前一周熟记所有参展品牌的背景资料,每天身着志愿者服装,从早八点到晚六点,不间断地为中外客商指引路线、介绍展品。一天下来嗓子沙哑,他就含一颗润喉糖,继续坚持。

2024年暑假,李言加入“你好,代英!——新时代红色文化宣教”三下乡实践团,随团队深入乡村,走访入户宣讲红色故事。在偏远的山村小学,他用生动的语言为孩子们讲述革命先辈的事迹,并带领他们制作红色主题手工作品;在田间地头,他与村民畅谈乡村振兴政策,还运用所学的大数据知识,帮助村民分析当地农产品的市场需求。那些烈日下来回奔走的足迹,那些与村民交谈时的欢声笑语,都让他真切体会到“知行合一”的深意——当知识能为社会带来一丝积极的改变,青春才更有重量。最终,该实践团也被评选为全国重点实践团队。

从大一那个在排版软件前手足无措的新生,到如今手握世界大赛金奖、国家奖学金的“领跑者”;从默默为同学修电脑的技术部长,到活跃在志愿服务一线的“暖心人”,李言的成长轨迹里,没有惊天动地的奇迹,只有一步一个脚印的坚持。他用行动证明:所谓逆袭,不过是把别人放弃的时间用来打磨自己;所谓优秀,不过是在服务中积累广度,在攻坚中成就高度,在奉献中铸就温度。而这样的青春,终将驶向更辽阔的星辰大海。

(泸州职业技术学院 供稿)