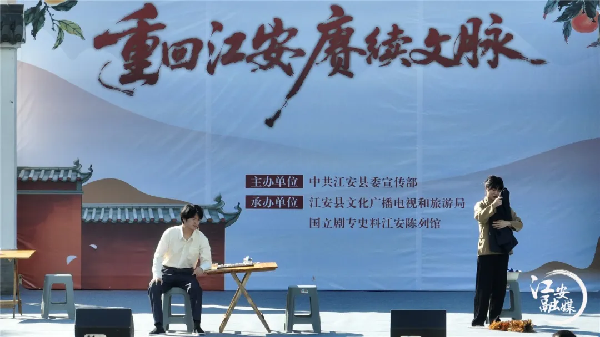

今年8月,中央戏剧学院师生来到江安,以原创剧目《日出前》致敬中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。站在先辈们曾演出过的土地上,中戏学生姚顺感慨:“我们能感受到历史的重量。”

中央戏剧学院原创剧目《日出前》在江安演出现场

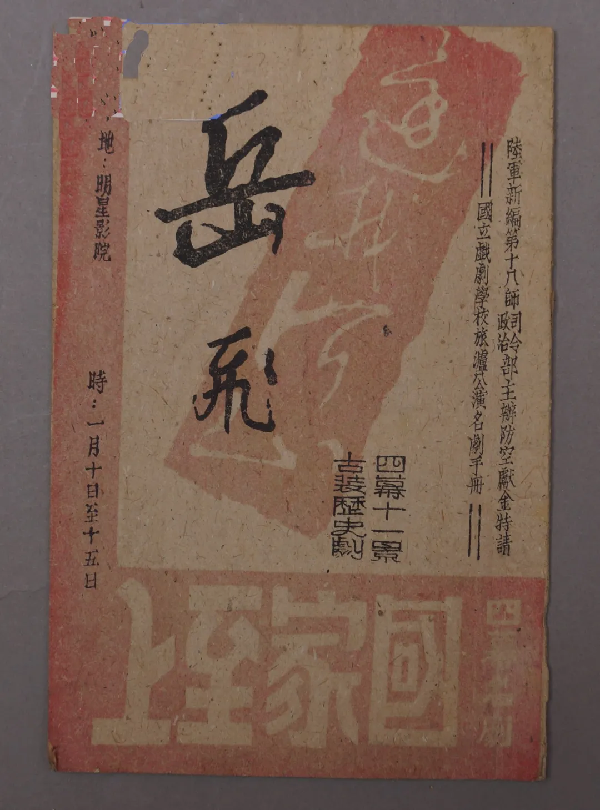

这场演出,是一次跨越86年的精神对话——1939年,国立剧专学生在此以桐油火把照亮《岳飞》的舞台;如今,中戏学子以同样的戏剧精神续写荣光。

“国立戏剧专科学校”1943年旅泸公演《岳飞》说明书照片(照片由国立剧专史料江安陈列馆提供)

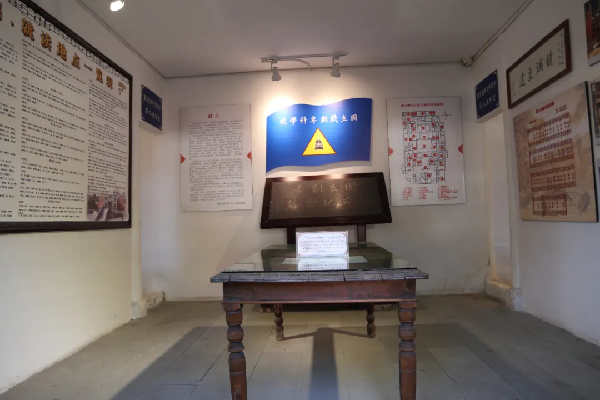

国立剧专史料江安陈列馆

抗日战争全面爆发后,我国第一所戏剧专科学校——国立戏剧专科学校(国立剧专)内迁至江安。此后6年,这座小城成为后方的戏剧教育中心。余上沅、曹禺、巴金、洪深、焦菊隐、吴祖光等数十位大师在此云集,创作了《北京人》《蜕变》《正气歌》等经典之作,并完成了《哈姆雷特》的中国首演。

曹禺1939年至1942年使用的办公桌(照片由国立剧专史料江安陈列馆提供)

在国立剧专史料江安陈列馆中,曹禺1939年至1942年使用的办公桌静默伫立,桌面的斑驳痕迹见证了他伏案创作《北京人》、改编《家》的岁月。校长余上沅创新推出“凭物看戏”模式,百姓以猪肉、鸡蛋、蔬菜换取观剧机会,既缓解师生清贫,亦传递了战时人民最质朴的关怀。

1945年2月15日在江安本校剧场演出由陈永倞导演《雷雨》剧照(照片由国立剧专史料江安陈列馆提供)

剧专在江安6年,是其14年办学史上“时间最长、大师最多、培养学生最多、公演剧目最多”的黄金时代。近千名学生中,谢晋、凌子风、王永梭等700余人在此成长,洪深、陈白尘等专职教学,梁实秋、焦菊隐等名家亦前来讲学。师生共公演《雷雨》《放下你的鞭子》等200余部剧目,将戏剧化作刀刃,以舞台为战场,推动抗日救亡运动高潮。

剧专还开办战时戏剧训练班,由曹禺、吴祖光等夜间授课,提升当地演出水平;与中共地下党领导的“戏剧协社”联合演出,共同探索西方话剧中国化、传统戏曲现代化的路径,为中国戏剧教育体系奠定根基。

在物资匮乏的烽火岁月,江安百姓与剧专师生相濡以沫。曹禺租住乡绅张乃赓公馆“廼庐”,桐油灯常亮至天明;吴祖光于竹林小院完成《正气歌》创作。艺术与生活在此交融,戏剧不仅是文化抵抗的旗帜,更是军民一心的纽带。

这期间,剧专师生走向街头乡野,演出《松花江上》《香姐》等街头剧,以文艺唤醒民众抗日热情。这种艺术与情感的深度融合,让戏剧成为抗战时代的精神火炬。

1945年抗战胜利后,国立剧专迁回南京,后与延安鲁艺合并组成中央戏剧学院,但其在江安的精神血脉从未断绝。如今中戏学子重返故地,不仅是对历史的致敬,更是对文化抗战精神的延续。正如演出《日出前》所昭示的:戏剧的力量,始于烽火,归于永恒。

这座“中国戏剧的摇篮”,以其浓墨重彩的一页,证明了文化在民族存亡之际的磅礴力量——艺术永不屈从于硝烟,而人民与戏剧的共同坚守,终将照亮历史的漫漫长夜。

文:郑杰(江安县融媒体中心 供稿)