“太好了,我终于可以重返羽毛球场了!”10月27日,35岁的王女士在办理出院手续时,难掩激动的心情。

近日,西南医大附院骨科与运动医学中心成功实施了西南首例医疗机器人辅助下关节镜左膝前交叉韧带(ACL)重建手术,不仅让患者实现了更精准、创伤更小的修复,也标志着该院骨科运动医学领域技术再次实现了新的突破。

今年6月的一个傍晚,王女士在打羽毛球时不慎摔倒,左腿膝关节传出“咔”的声响,随即出现肿胀、疼痛。

第二天,王女士来到医院检查,门诊检查结果为:左膝前交叉韧带损伤,内外侧半月板撕裂。考虑再三后,王丽决定回家进行保守治疗,但两三个月下来,症状改善始终不明显。

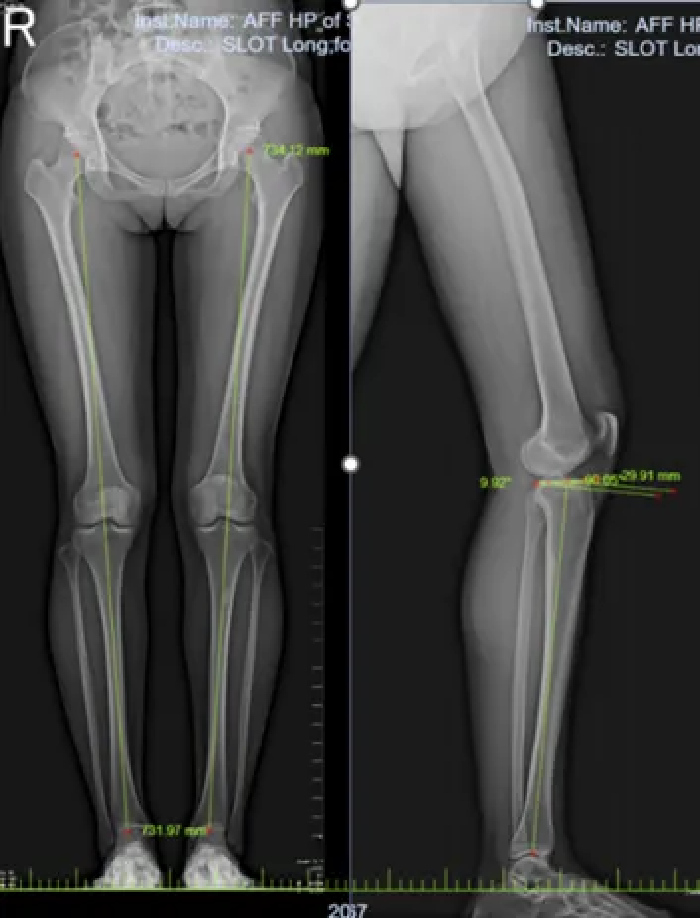

术前双下肢全长片:

左下肢力线及左胫骨平台后倾角无明显异常

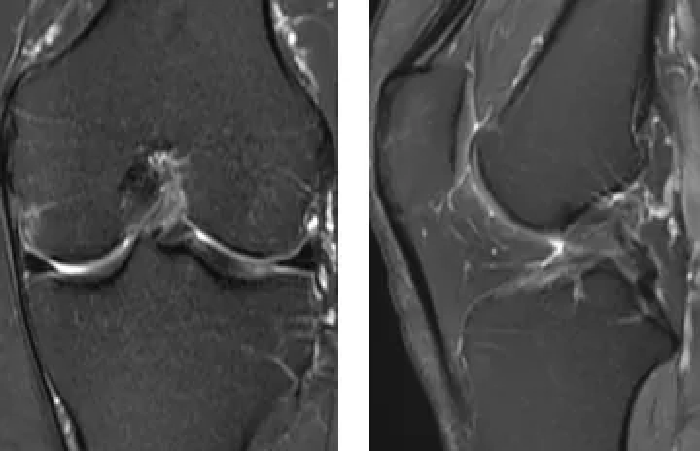

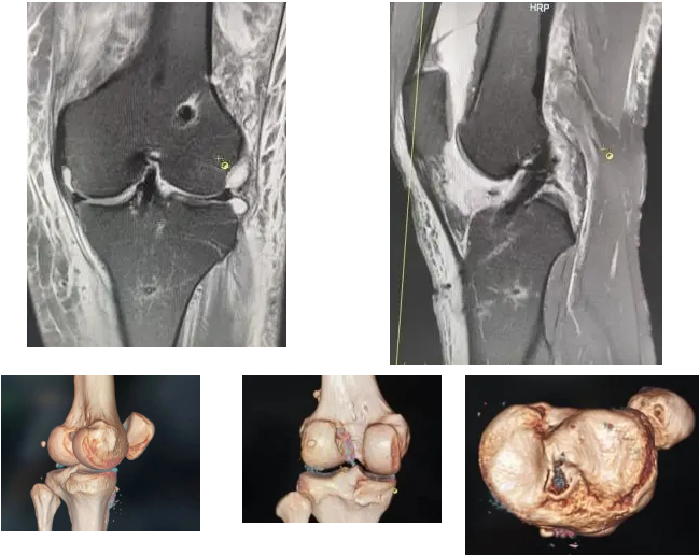

术前MRI提示:

左膝前交叉韧带损伤,左膝内外侧半月板损伤

为了彻底治好膝伤的毛病,王女士来到西南医大附院骨科与运动医学中心,希望通过手术的方式修复受损的左膝前交叉韧带和半月板。

“听说交叉韧带、半月板出现严重损伤后,即便做了手术,今后就不能从事高强度的运动了,我又特别喜欢打羽毛球,还有其它办法吗?”王女士向科主任李忠教授表达了自己希望实现“完美康复”的诉求。

“如果采取保守治疗,肯定会有运动功能障碍,采用常规开放性手术进行修复的话,不仅创伤大、恢复慢,并且吻合度也不高,虽不影响正常的工作生活,但也很难再从事高强度的体育运动了。”李忠向王女士介绍了一个令她闻所未闻的手术方案:目前国内最先进及精准的术中ACL重建定位方法,即ACL重建骨隧道机器人辅助下成形术,可实现ACL重建位置更优良及精准,利于术后韧带快速恢复。

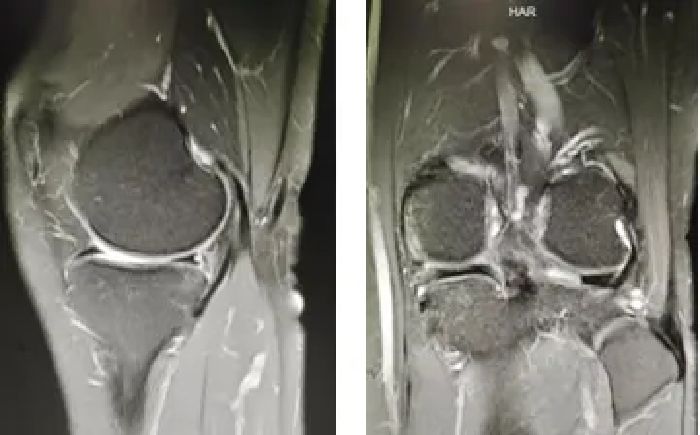

术前功能照:活动度未见明显异常

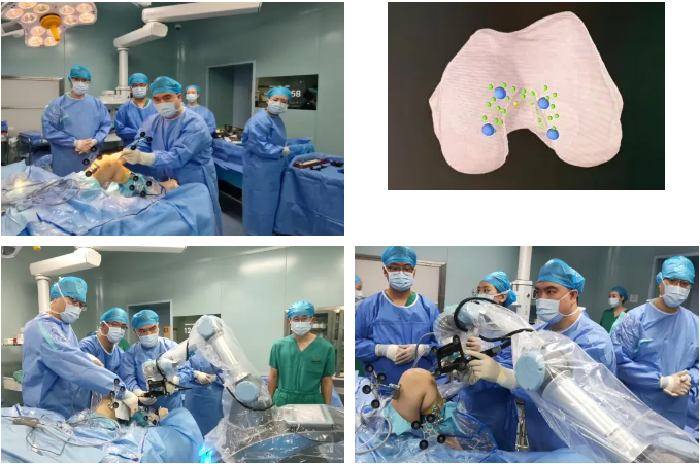

李忠教授进一步解释说,目前科室正在与北京清华长庚医院余家阔教授及机器人工程师团队展开合作,可根据患者的核磁共振、CT等影像资料数据进行建模,对其结构进行三维建模与力线分析,从而制定出精准的ACL重建骨隧道位点及角度。最后在机器人的协助下,就能够完美地解决交叉韧带的修复精度难题。

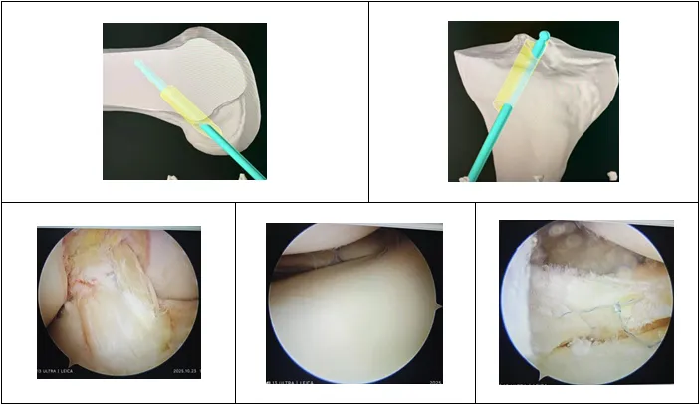

麻醉下查体:再次术前确认ACL损伤

为了确保手术万无一失,李忠教授带领团队成员与北京清华长庚医院余家阔教授及机器人工程师团队共同召开术前会议,术前进行了多次“数字化预演”,为手术的顺利实施奠定了坚实基础。

10月25日,手术由李忠教授、刘俊才副教授及团队成员联合完成,全程误差控制在亚毫米级。术中运用先进的关节镜技术与机器人辅助系统,通过高精度影像导航,实现胫骨与股骨骨道的精准定位。机器人精准规划与机械臂稳定操作的结合,使自体肌腱移植一次性成功,不仅显著缩短手术时间,还降低了术中出血与组织损伤,对受损的交叉韧带及半月板进行了“完美修复”。

术中操作:

参照术前规划进行机器人辅助下精准定位

术后即刻评估:

影像、镜下评估与稳定性测试良好

患者术后膝关节稳定性恢复良好,术后6小时开始康复训练,2天后顺利出院,预计三个月后就能恢复慢跑等运动。

术后第二天复查影像:

MRI、三维CT重建显示重建韧带位置及张力良好

李忠教授表示:“把人工智能技术运用到骨科手术中,不仅让手术实现了从‘经验操作’到‘数据驱动’的跨越,还能精准复制健康韧带的生物力学特征,显著减少并发症,为运动医学手术带来革命性提升。”

医生简介>>

(西南医科大学附属医院 供稿)