《时事报告》2025年第5期来啦

纳溪区作品登上专栏《我与现代化》

原文如下

↓↓↓

纳溪茗香 时代芬芳

◎李梁文

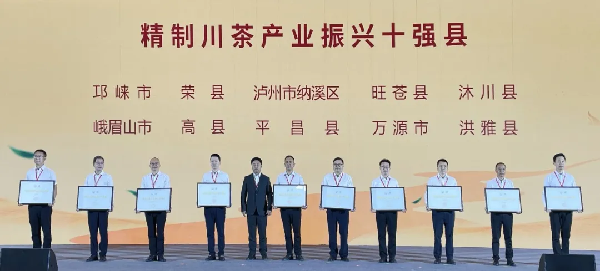

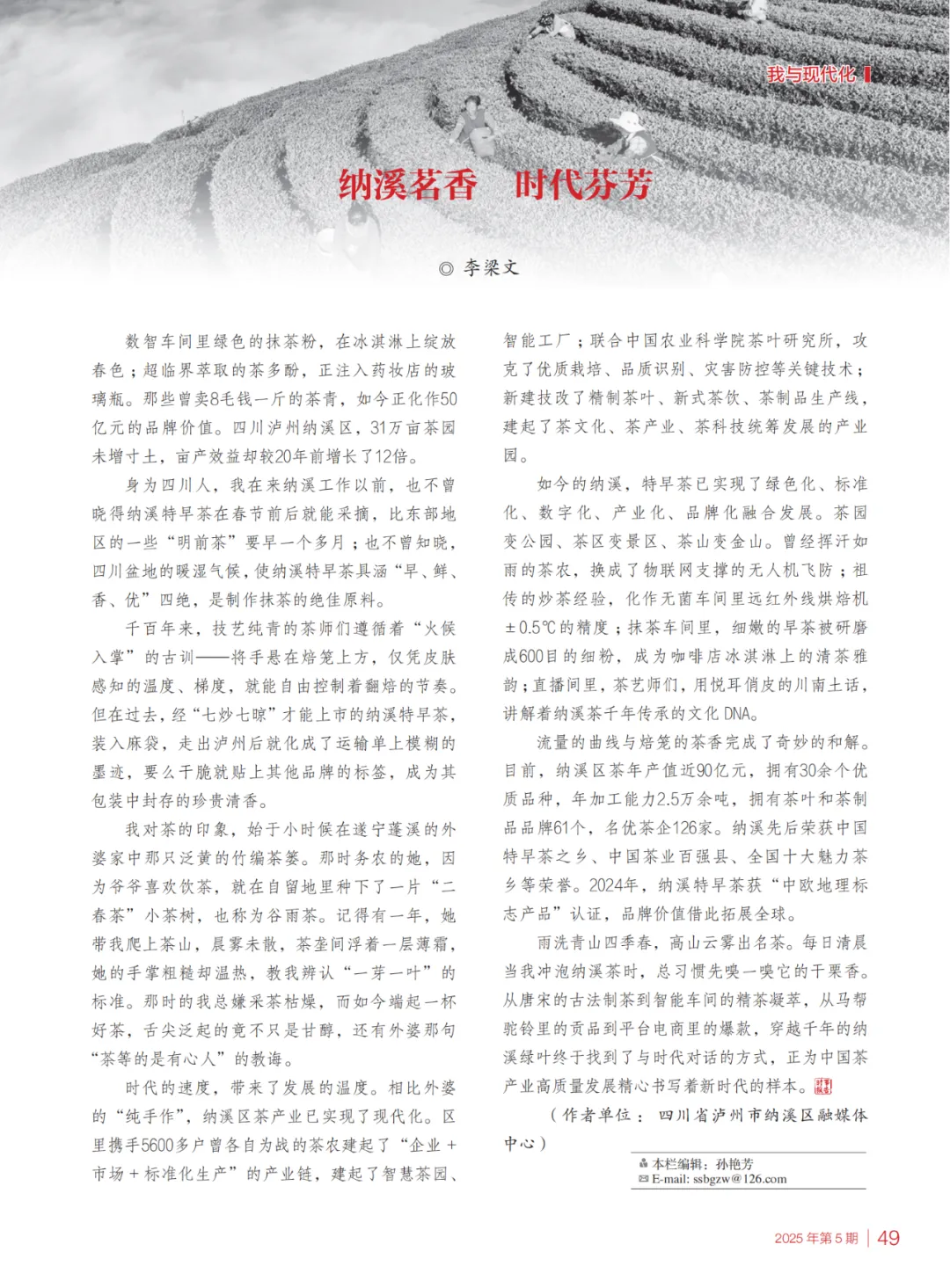

数智车间里绿色的抹茶粉,在冰淇淋上绽放春色;超临界萃取的茶多酚,正注入药妆店的玻璃瓶。那些曾卖8毛钱一斤的茶青,如今正化作50亿元的品牌价值。四川泸州纳溪区,31万亩茶园未增寸土,亩产效益却较20年前增长了12倍。

身为四川人,我在来纳溪工作以前,也不曾晓得纳溪特早茶在春节前后就能采摘,比东部地区的一些“明前茶”要早一个多月 ;也不曾知晓,四川盆地的暖湿气候,使纳溪特早茶具涵“早、鲜、香、优”四绝,是制作抹茶的绝佳原料。

千百年来,技艺纯青的茶师们遵循着“火候入掌”的古训——将手悬在焙笼上方,仅凭皮肤感知的温度、梯度,就能自由控制着翻焙的节奏。但在过去,经“七炒七晾”才能上市的纳溪特早茶,装入麻袋,走出泸州后就化成了运输单上模糊的墨迹,要么干脆就贴上其他品牌的标签,成为其包装中封存的珍贵清香。

我对茶的印象,始于小时候在遂宁蓬溪的外婆家中那只泛黄的竹编茶篓。那时务农的她,因为外公喜欢饮茶,就在自留地里种下了一片“二春茶”小茶树,也称为谷雨茶。记得有一年,她带我爬上茶山,晨雾未散,茶垄间浮着一层薄霜,她的手掌粗糙却温热,教我辨认“一芽一叶”的标准。那时的我总嫌采茶枯燥,而如今端起一杯好茶,舌尖泛起的竟不只是甘醇,还有外婆那句“茶等的是有心人”的教诲。

时代的速度,带来了发展的温度。相比外婆的“纯手作”,纳溪区茶产业已实现了现代化。区里携手5600多户曾各自为战的茶农建起了“企业+市场+标准化生产”的产业链,建起了智慧茶园、智能工厂 ;联合中国农业科学院茶叶研究所,攻克了优质栽培、品质识别、灾害防控等关键技术;新建技改了精制茶叶、新式茶饮、茶制品生产线,建起了茶文化、茶产业、茶科技统筹发展的产业园。

如今的纳溪,特早茶已实现了绿色化、标准化、数字化、产业化、品牌化融合发展。茶园变公园、茶区变景区、茶山变金山。曾经挥汗如雨的茶农,换成了物联网支撑的无人机飞防 ;祖传的炒茶经验,化作无菌车间里远红外线烘焙机±0.5℃的精度 ;抹茶车间里,细嫩的早茶被研磨成600目的细粉,成为咖啡店冰淇淋上的清茶雅韵;直播间里,茶艺师们,用悦耳俏皮的川南土话,讲解着纳溪茶千年传承的文化DNA。

流量的曲线与焙笼的茶香完成了奇妙的和解。目前,纳溪区茶年产值近90亿元,拥有30余个优质品种,年加工能力2.5万余吨,拥有茶叶和茶制品品牌61个,名优茶企126家。纳溪先后荣获中国特早茶之乡、中国茶业百强县、全国十大魅力茶乡等荣誉。2024年,纳溪特早茶获“中欧地理标志产品”认证,品牌价值借此拓展全球。

雨洗青山四季春,高山云雾出名茶。每日清晨当我冲泡纳溪茶时,总习惯先嗅一嗅它的干栗香。从唐宋的古法制茶到智能车间的精茶凝萃,从马帮驼铃里的贡品到平台电商里的爆款,穿越千年的纳溪绿叶终于找到了与时代对话的方式,正为中国茶产业高质量发展精心书写着新时代的样本。

本文来源:时事报告