5月7日

纪念侯光炯院士诞辰120周年活动

在长宁县侯光炯纪念馆举行

这不仅是一场纪念仪式

更是一次科学与情怀的交融

一场农业传承与创新的接力

一束鲜花,一份敬意:追忆“大地之子”

活动现场,众人在侯光炯纪念馆

“大地之子”雕像前肃立默哀

献上花篮并深深鞠躬

用最朴素的方式表达对这位科学先驱的崇敬

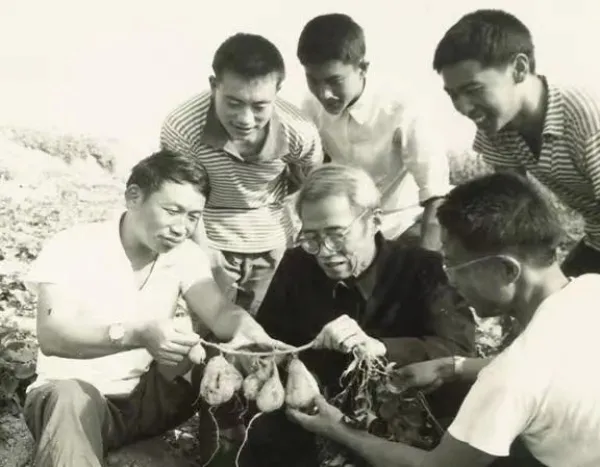

泛黄的手稿

老旧的实验仪器

田间工作的照片……

每一件展品都讲述着

侯光炯从青丝到白发的科研人生

现场观众无不为侯老扎根基层

躬耕田野的精神所动容

一场座谈,一次传承:科学精神永不褪色

在“缅怀科技前辈,传承科学精神”座谈会上

来自宜宾自然免耕所、市科技局

宜宾市老科协、长宁县老科协代表

以及曾与侯老共事的老同志、学生等

介绍侯老的科研成就

分享侯老在实验台专注研究

田间与农民交流

教育工作中的点滴故事

爱国为根:心系土地,胸怀家国

“科学家要有祖国,科学要为人民服务。”

这是侯光炯院士常挂嘴边的话

青年时期,他放弃海外优渥条件

毅然回国投身土壤研究

晚年扎根长宁17年

以田间为实验室

将科研成果转化为农民手中的“金钥匙”

他的一生是“科技报国”最生动的注脚

创新为魂:颠覆认知,敢为人先

他提出“土壤肥力生物热力学理论”

首次将土壤视为“有生命的机体”

颠覆了传统土壤学框架

他开创水田自然免耕技术

通过秸秆覆盖、少耕免耕

实现土壤保护与增产双赢

这些突破性成果

展现了科学家“敢闯无人区”的勇气

求实为基:脚沾泥土,躬耕不辍

从东海之滨到西南丘陵

侯院士的足迹遍布中国田野

他常说:“实验室在田间,数据在脚下。”

年逾古稀时,他仍坚持与农民同吃同住

采集土壤样本、记录作物生长

这种“把实验室搬到地头”的务实作风

为科研工作者树立了标杆

奉献为本:甘为人梯,薪火相传

作为教育家,他培养了大批农业科技人才

学生中许多人已成为行业领军者

他创办自然免耕研究所

为后辈搭建科研平台

晚年病重时,他仍坚持口述论文

直至生命最后一刻

这位科学巨匠不仅留下了学术遗产

更树起了一座精神丰碑

激励新一代科技工作者勇攀高峰

一本新书,一份使命:让精神照亮未来

活动尾声,《侯光炯在长宁》新书首发仪式

书中收录了大量珍贵史料和口述回忆

生动还原了侯老在长宁的科研岁月

这本书不仅是纪念,更是一把火炬

希望借此书将“侯光炯精神”传递给更多人

这位将一生献给土壤科学

扎根土地的科学家

用毕生心血诠释了

何为“把论文写在大地上”

他的精神与成就

不仅是长宁的骄傲

更是中国农业现代化

与科技自立自强征程中的一盏明灯

愿每一位奋斗者

都能成为科学家精神的传承者

共同书写农业强国的新篇章!

(长宁县融媒体中心 供稿)