近日,西南医科大学附属医院心血管内科团队成功为一名82岁高龄患者植入“心房主动固定无导线起搏器”,标志着川南地区心律失常介入治疗迈入“超微创无线”新阶段。这项技术的突破,不仅为高龄、复杂病情患者提供了更安全、高效的治疗选择,更彰显了医院在心脏起搏领域的国际前沿技术实力。

生死时速:

八旬老人重获“心”生

“现在走路不喘了,晚上睡觉也踏实了!”术后24小时便能下床活动的李奶奶(化名)激动地说。这位82岁患者因长期乏力、心悸入院,心电图检查显示其24小时总心率不足7万次,被诊断为“病态窦房结综合征”。更棘手的是,她同时患有肾功能不全、抑郁状态及肺部感染,传统起搏器植入术后感染风险极高。

“患者高龄且合并多种基础疾病,若采用传统起搏器,术后囊袋感染几率较高。”心血管内科主任叶强博士团队经过多学科会诊,结合最新国内外起搏器指南和患者实际情况,建议选择采用全球首款、心房主动固定无导线起搏器的植入方案。这一方案获得患者及家属高度认可。

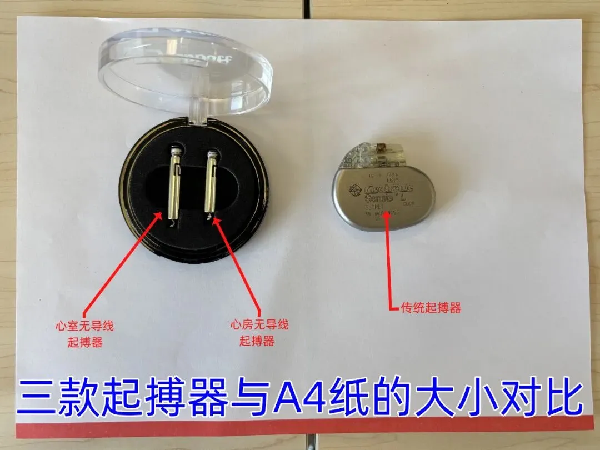

(传统起搏器与无导线起搏器Aveir示意图)

针尖上的舞蹈:

毫米级操作守护“心”跳

手术室内,叶强博士与查克岚副主任医师共同完成了一场“毫米级”的精准操作:

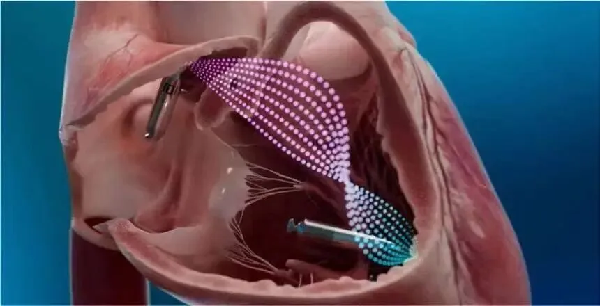

血管入路:经股静脉建立微创通道,将仅胶囊大小(约2克)的起搏器装入递送系统;

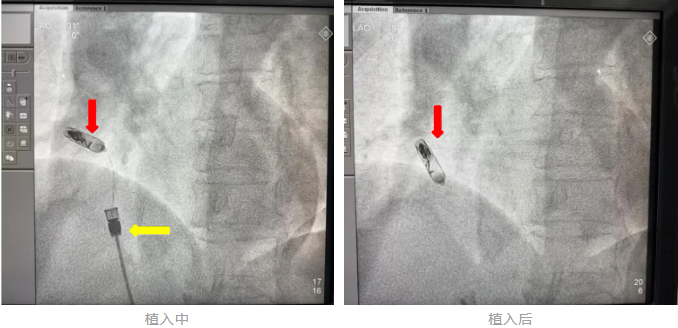

螺旋锚定:通过DSA影像引导,将起搏器的双螺旋电极精准旋入右心耳基底部,多角度X线透视确认位置稳固;

参数验证:术中实时监测显示起搏阈值、感知灵敏度等核心指标优异,设备寿命预估超10年。

注:红色箭头为无导线起搏器,黄色为递送系统术中影像

手术亮点

体积革命:起搏器体积仅为传统设备的1/10,却能释放3倍续航能量;

三重防护:无囊袋设计杜绝感染风险,无导线结构避免血管损伤,主动固定技术降低移位概率;

未来兼容:支持1.5T/3.0T全身磁共振检查,后续可升级为双腔无导线起搏系统。

术后6小时

李奶奶即恢复坐起

24小时内下床活动

心悸、乏力症状完全消失

技术领航:

打造西南心脏介入新高地

在川南地区,西南医科大学附属医院心血管内科率先获得了开展无导线起搏器植入手术的资质,为当地患者带来了更先进的治疗选择。

硬件支撑:为了给患者提供高质量的医疗服务,科室在硬件设施上狠下功夫。打造了3间符合标准的导管室,为各类心脏介入手术提供了安全、专业的操作环境。同时,配备了一系列先进的医疗设备,像心血管C臂机,电生理检查仪和电生理检查标测导管等;

人才汇聚:起搏专业组医师均拥有10年以上常规起搏器植入手术的实战经验,在长期的临床工作中,练就了一身过硬的本领。截至目前,专业组累计完成心脏植入式电子设备(CIED)手术超过千例,每一次手术都是对技术的锤炼,对生命的守护;

技术突破:科室不仅能够开展无导线起搏器植入这一前沿手术,还能熟练进行起搏导线拔除手术,解决导线相关并发症问题;对于房颤、室速等复杂心律失常疾病,也能通过消融手术精准治疗,恢复心脏的正常节律。凭借着精湛的技术,科室年介入手术量在西南地区名列前茅。

“这项技术如同在心脏里‘钉入一颗智能螺丝’,既稳固又无痕。”叶强形象地比喻道,“未来我们将持续引进全球最新技术,让西南地区患者在家门口就能享受国际水平的医疗服务。”

(西南医科大学附属医院 供稿)