在医学的广袤天地里,每一次突破都如同璀璨星辰,照亮患者前行的希望之路。近日,西南医科大学附属医院肿瘤科导管门诊团队成功完成了一例具有里程碑意义的手术——首次为一名3月龄婴儿实施超声引导下PICC(经外周静脉置入中心静脉导管)置入术,以精湛医术突破婴幼儿静脉治疗难题,用温柔守护为小生命筑起安全治疗的坚固防线。

小小身躯,暗藏“惊涛骇浪”

PICC,作为长期输液、重症治疗的“生命通道”,在成人诊疗领域早已驾轻就熟、成熟运用。然而,当面对仅有3月龄的小婴儿时,挑战却如汹涌波涛般呈几何级增长。

宝宝那上臂贵要静脉细若发丝,管壁薄如蝉翼,仿佛轻轻一触就会破裂;娇嫩的皮肤更是经不起半点磕碰,稍有不慎就可能留下伤痕。更为棘手的是,患儿无法像成人一样自主配合,哭闹、肢体扭动就像不定时炸弹,随时可能影响穿刺精度。一次穿刺成功率较成人大幅降低,这对操作者的技术水平和心理素质都是一场严峻的考验。

传统盲穿方式在此刻显得力不从心,不仅成功率低,还伴随着诸多并发症风险,血肿、神经损伤等如同潜伏的“杀手”,时刻威胁着宝宝的健康。而超声引导技术则如同一束光,能够实时显示血管位置和穿刺针轨迹,大大提高穿刺成功率,为这场“生命保卫战”带来了新的希望。

紧急求助,吹响“战斗号角”

9月的一个上午,阳光洒在医院走廊,却无法驱散电话那头传来的焦急。导管门诊主持工作的副护士长李雪红接到一个求助电话:“我们科室有一个3月大的婴儿,外周血管静脉通路建立非常困难,因治疗急需静脉血管通路,看能否在你们的帮助下建立血管静脉通路。”电话里,满是患儿治疗需求的迫切与担忧。

李雪红没有丝毫犹豫,第一时间牵头响应。她一边迅速联络医护与家属,带宝宝到门诊做全面评估,一边紧急召集PICC专科护士团队研讨方案。面对宝宝脆弱的小身躯和家属眼中期盼又焦虑的目光,李雪红目光坚定地说:“再难也要尽全力,一定要为孩子建一条有效且安全的‘生命通路’!”这铿锵有力的话语,如同战斗的号角,激励着每一位团队成员。

精心筹备,彰显医者温情

为确保导管置入万无一失,团队从接到求助电话的那一刻起,便开启了“全流程筹备”模式。PICC专科护士钟远科、张艳如同严谨的学者,反复查阅静脉输液治疗相关标准、指南、文献,结合宝宝的病史、治疗方案等,精心制定最佳的血管通路方案。

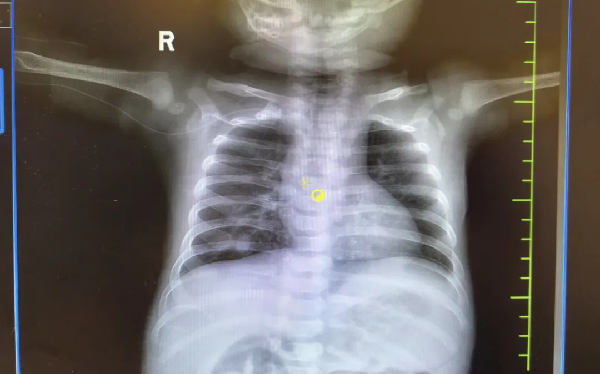

终于,在她们的不懈努力下,PICC导管尖端成功位于T7,整个置入过程一气呵成。宝宝生命体征平稳,术后无血肿、渗血等并发症。看着宝宝安静入睡的模样,家属紧紧握住医护人员的手,眼眶泛红,激动得连声道谢:“太感谢你们了,终于让我们放心了!”这简单的话语,却饱含着对医护人员的无限感激与信任。

以技为基,坚守医者初心

此次首例3月龄婴儿超声引导下PICC置入术的成功,不仅是西南医科大学附属医院静脉治疗技术不断进步的有力见证,更彰显了肿瘤科导管门诊团队在疑难病例诊疗中的专业担当。

团队始终践行医院“患者至上 奋斗为荣 德术并重 协同致远”的核心价值观,从引进先进超声设备到开展婴幼儿置管新项目,从反复打磨穿刺技术到优化患者服务体验,每一步都走得坚实而有力。

为减少患者痛苦,她们钻研“微创穿刺”技巧,如同在针尖上跳舞,力求做到精准无误;为保障治疗安全,她们建立术后随访机制,像贴心的守护者,时刻关注患者的恢复情况;为让特殊患者感受到温暖,她们总会多花时间耐心安抚、细致叮嘱,用爱传递希望。

文:钟远科 周雪

(西南医科大学附属医院 供稿)