日前,2025年国家自然科学基金评审结果公布,西南医科大学附属医院内分泌与代谢内科副教授周路平申报的科研课题获得国家自然科学基金(青年基金)立项。这场长达6年的科研半程“马拉松”终于撞线,她又将开启下半程“马拉松”,“做科研的最终目的是将成果用于临床。”下半程可能需要六年、十年,甚至更久,周路平会全力以赴,奔向终点。

六年磨一剑终获“金榜题名”

科研是周路平最大的兴趣爱好,“坚持做一件事的前提一定是喜欢。”

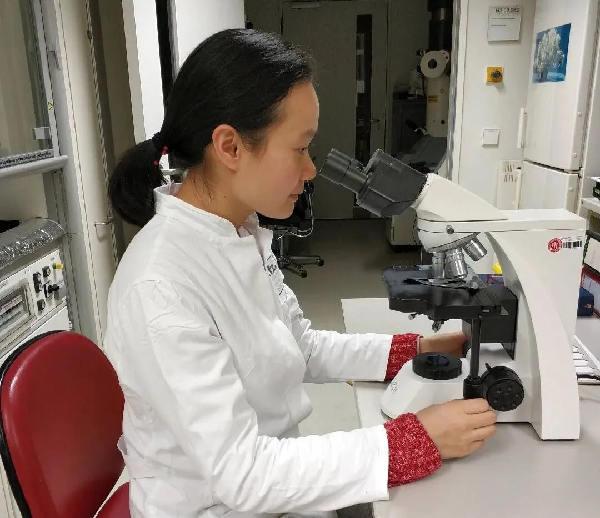

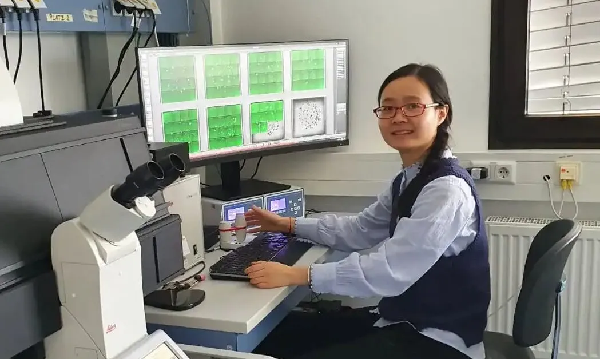

2018年,周路平抓住机遇前往德国马尔堡大学攻读博士、博士后,跟着导师托马斯·维兹菲尔德教授研究急性肾损伤相关课题。

“你喜欢什么?想做什么?”导师的“灵魂拷问”,让周路平开始思考课题方向。查找文献资料时,她发现早在30多年前,就有研究者观察到一个有意思的现象:高血糖是引发急性肾损伤的重要诱因,但还未有人深究过背后的原因。这一发现引起周路平的极大兴趣,或许能从中找到糖尿病肾脏病的发病机制,并找到解决方法。

拟定研究方向后,周路平开始做实验。结合临床数据,她又发现一个有趣的现象,高糖会激活糖皮质激素受体,相当于打开了急性肾损伤的“阀门”。如此反复,人体肾脏功能每况愈下,便可能进展为慢性肾脏病。

“我所做的研究就是对肾脏小管上皮细胞的糖皮质激素受体进行靶向调控。”周路平解释,也就是在人体出现血糖升高或者在糖尿病肾脏病进展过程中,将影响肾脏功能的糖皮质激素受体敲掉,为肾脏装上“保护罩”,避免或控制糖尿病肾脏病进展。

“原理说起来简单,实践起来却不简单,它需要大量数据支撑,排除免疫细胞、炎症因子等各种因素的干扰。”周路平的破题方法是,从小白鼠身上提取肾小管上皮细胞重“造”一个体外肾脏,排除其他干扰因素。基于此,周路平申报了她的首个医学专利——急性肾损伤3D体外模型。研究期间,她还作为唯一作者发表了影响因子19.2的高“含金量”论文。

六年磨一剑,出鞘露锋芒。今年3月,在大量实验数据的支撑下,周路平申报科研立项课题《基于糖皮质激素受体信号探究高糖“代谢记忆”在糖尿病肾脏病发病机制中的作用》。今年8月,好消息传来,周路平“金榜题名”——该课题获批国家自然科学基金(青年基金)项目。

从“被动干”到“主动卷”的科研人

从小,周路平便立志当一名医生。爷爷患上食管癌后,她眼见爷爷越来越消瘦,最后只剩一把骨头,爸爸自学为爷爷注射治疗液。“家里有个医生真好。”小小的周路平埋下从医念头。

“那时候,我奶奶见人就说‘我孙女长大是要治病救人的’,这句话支撑我熬过所有艰难与坎坷。”直至现在,周路平在临床或科研中遇到暂时无法解决的难题时,仍旧会想起奶奶的鼓励,这是她克服困难的勇气“源泉”。而让她从“被动干”到“主动卷”的科研“引路人”是研究生导师徐勇教授。

在周路平的微信好友列表,医院党委书记徐勇教授的备注是“人生导师徐”,事实的确如此。

“一开始是导师推着我走。”在徐勇身上,周路平看到了珍贵的品质——坚持。每天早上6点,徐勇教授雷打不动上线组织“学术晨读”,分享最新科研成果、课题等。“徐老师时常教导我们,科研、教学是医学之翼,少了任何一只都不能展翅翱翔。”周路平渐渐养成早起看文献的习惯,广泛涉猎各个领域最新科研成果,“不能做井底之蛙,各行各业都能汲取养分。”

第二个对周路平影响很大的人是内分泌与代谢内科主任万沁。“你们尽管往前冲,我们守好大后方。”万沁对科室成员的承诺让大家无后顾之忧,安心进修学习。科室还设立“国自然假”,让申报科研课题的成员专心“冲刺”。

爸爸会在深夜送周路平回医院,并在楼下默默守护;老公会照顾好两个孩子,不让她忧心……家人的支持、科室浓厚的科研氛围等,都为周路平的科研生涯做好了铺垫。十年间,她发表过各类科研文章十余篇。

去年11月,周路平留学归来成为住院总医生。她一周六天几乎都住在科室,24小时待命,留给她搞科研的时间算不上多。“但临床是科研的肥沃‘土壤’,可以‘挖’到科研资源。”一天会诊超50个患者,周路平会将有意思的病例一一记录,装进她的科研“数据库”,随时取用。这是她独有的资源。

此次科研课题获得国家自然科学基金(青年基金)立项支持,周路平有了科研第一桶“种子资金”。她说,这是起点,不是终点,她会按照“计划书”严格推进项目进度,力争产出更多延续性创新成果,让其回归临床,惠及患者。

本文来源:西南医科大学附属医院