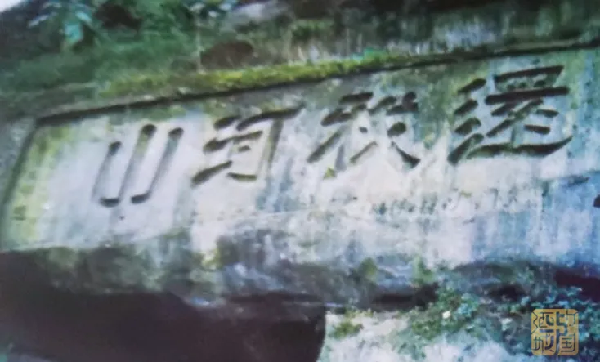

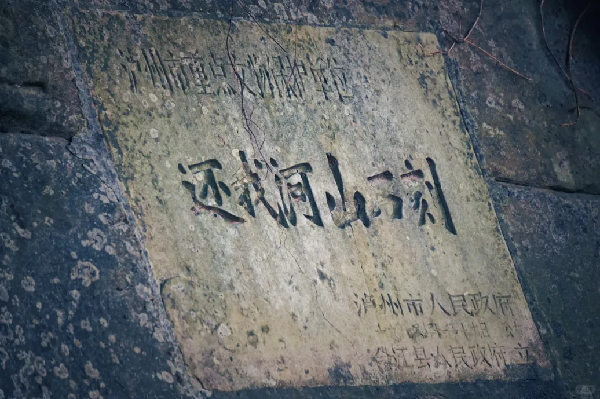

80年前的今天,日本战败投降。站在合江马街渡口远眺长江南岸,赤水河出口处的“还我河山”石刻清晰可见。

八十年前,冯玉祥将军在这座川南小城留下抗战誓言,背后是一段血火交织的壮烈史诗。

烽火川南,将军壮怀

1943年冬,中国抗战进入最艰难时刻。侵华日军攻入贵州独山,直逼国民政府陪都重庆,西南大后方危在旦夕。时任“国民节约献金抗日救亡运动总会”会长的冯玉祥将军,肩负起为前线筹款的重任,奔走于四川各地。

这位被称作“布衣将军”的爱国将领,赴自贡、乐山、合江等地,以满腔热忱唤醒民众的救国之心。

冯玉祥

1944年3月26日,冯玉祥将军抵达合江。彼时的合江,早已深烙战争的创伤。1940年8月16日,27架日机在合江上空投下死亡之雨,数百同胞伤亡,数千房屋化为焦土。

将军的到来,点燃了合江人民抗战的热情。他奔走呼号,宣传献金救国,民众压抑已久的爱国热情如火山般喷发。

血泪记忆,合江壮举

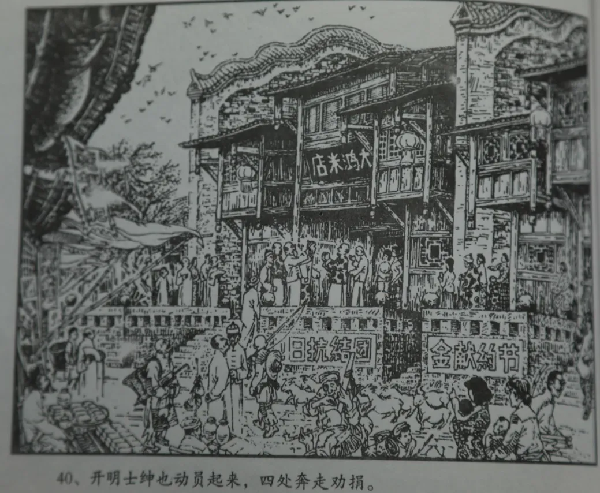

当冯玉祥在合江发起献金号召时,他面对的是一群带着战争伤痕却依然挺立的人民。1940年的轰炸惨案并未击垮合江人的脊梁,反而淬炼出更坚定的抗敌意志。

“忍令上国衣冠沦于夷狄,相率中原豪杰还我河山”——太平天国将领石达开的诗句,早已成为合江民众的精神写照。在1944年4月4日的献金大会上,一幕幕感人的场景上演:

衣衫褴褛的老农掏出积攒多年的银元,妇女卸下陪嫁的首饰,孩童捧出存钱罐里所有的铜板……涓涓细流汇成爱国江河。当日统计,合江民众捐款总额高达1450万元。

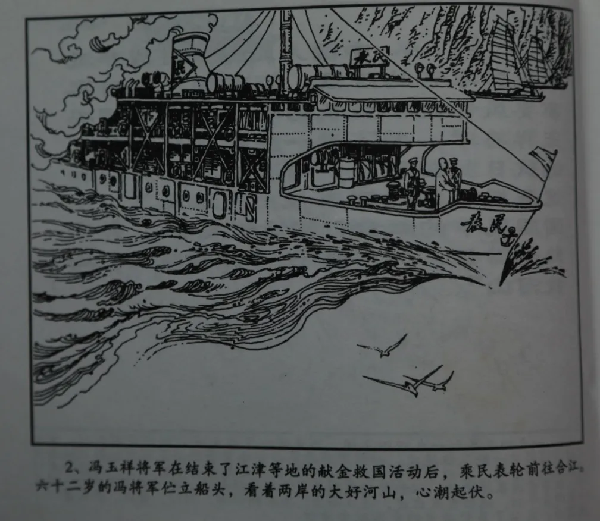

冯玉祥将军被深深震撼。在自贡,盐都人民曾捐出1.2亿法币和两架战斗机;在江安,长江崖壁见证了他的题词。但合江这座小城展现的毁家纾难精神,令他心潮澎湃,挥毫写下民族最强音。

武穆遗训,石壁丹心

站在赤水河畔,冯玉祥仰望眼前这片宽阔平整的石壁——它高耸于江岸,坐南向北,坦荡如砥。将军决定在此镌刻永恒的抗战誓言。

他展开宣纸,饱蘸浓墨,以雄健遒劲的隶书写下“还我河山”四个大字,每字径约1.04米。旁书跋语:“民国三十三年春,余以节约献金救国来合江,此间爱国同胞超越人前,突破各地成绩,为书武穆遗训以作纪念”。

石刻整体长5.1米,宽1.32米,深0.1米。阴刻的字体气势磅礴,雕工精细。在“还我河山”四字中,冯玉祥注入了他对合江人民的敬意与期许。

“还我河山”四字承载着厚重的历史回响。1931年“九一八”事变后,文字学家周承忠从相传为岳飞手书的碑拓中集字组合成此四字,经《东方杂志》传播,瞬间点燃四万万同胞的救亡吼声。

当冯玉祥在合江挥毫时,他不仅是表彰一地民众,更是以“武穆遗训” 唤醒整个民族的英雄气魄。

薪火相传,丰碑永恒

岁月流转,赤水河畔的石刻依然庄严矗立。2019年1月,这处题刻被四川省人民政府列为第九批省级文物保护单位;2021年5月,它又入选四川省首批不可移动革命文物名录。

摄/小红书@豆在旅途

保护范围明确划定:南至县洞宾酒厂厂房滴水线,北抵赤水河江岸,东西两侧自保护栏杆向外延伸15米。

今天,鲜红的“还我河山”四字依然醒目。它已不仅是抗战文物,更成为重要的爱国主义教育基地,承载着中华民族不屈的精神密码。

在近年举办的“烽火翰墨——抗战大后方石刻拓片展”中,“还我河山”拓片成为焦点。正如讲解员所言,这些字迹“激发了广大人民群众的抗日爱国热情”,掀起了献金高潮,激励无数青年投身抗日洪流。

赤水长歌,精神永续

八十年前的那个春天,冯玉祥选择将“还我河山”刻于合江,正是因为这座小城用鲜血与赤诚书写了抗战史上的壮丽篇章。合江人民以 1450万元的惊人献金,以轰炸后依然挺立的脊梁,赢得了将军的崇高敬意。

石刻的每一道刻痕,都诉说着一个民族在危亡时刻的集体觉醒。冯玉祥题写的不仅是对合江的嘉奖,更是对全体中国人的召唤——召唤我们守护这片祖先留下的土地,守护这份用鲜血换来的和平。

在长江与赤水河交汇的浩荡水声中,石刻如同一位历史老人,默默见证着时代的变迁。2025年,值此日本战败投降80周年之际,当我们再次仰望这四个大字,耳边仿佛又响起冯玉祥将军的诤诤誓言:“还我河山,一片忠心惟报国;驱尔异族,百年奇耻不共天”!

青砂石崖壁上的字迹在阳光下熠熠生辉。八十年来,长江水奔腾不息,赤水河低吟不止,合江小城已换了新颜,唯有这“还我河山”四字,如民族的脊梁般挺立在川南大地。它提醒着每一位经过此地的中华儿女:山河虽已无恙,居安仍当思危。

文:冯岚

本文来源:合江县融媒体中心