7月21日至27日,东北大学秦皇岛分校控制工程学院巴山蜀水实践团开展“三下乡”暑期社会实践,沿着赤水河溯源而上,深入遵义会址及仁怀市茅台镇、古蔺县太平镇、习水县土城古镇、赤水市丙安古镇、合江县九支镇等红色地标,在触摸历史痕迹、聆听革命故事中,重温当年红军四渡赤水的英雄壮举,开展爱国教育推广活动,更以实际行动助力乡村振兴,让红色精神成为推动发展的鲜活力量。

溯河追史:触摸历史的温度

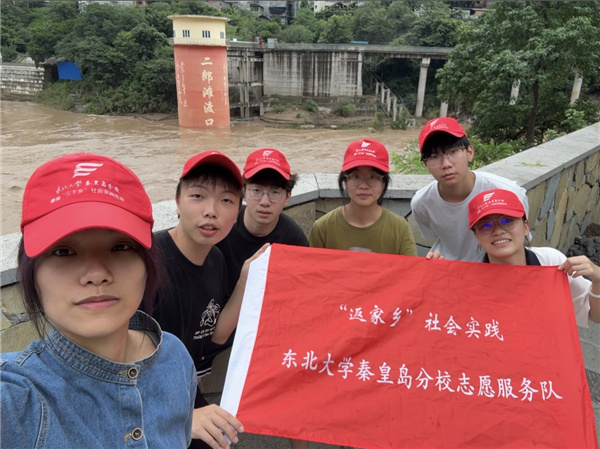

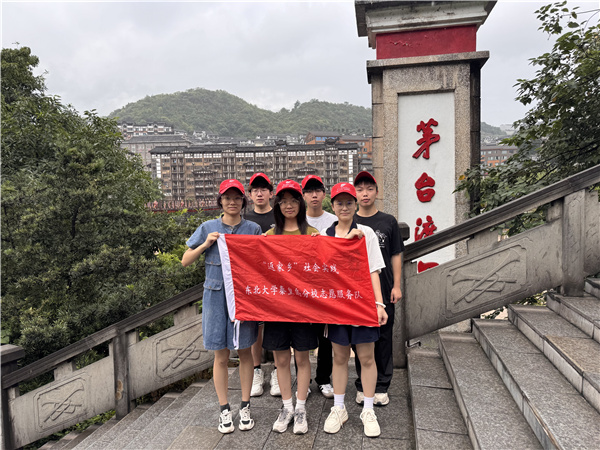

实践团首站抵达遵义,在遵义会议会址及陈列馆以及毛主席住居进行了深度学习。随后,队员们跟着河水一路溯源,先后抵达四渡赤水的茅台、二郎滩、太平渡、土城四个渡口。站在渡口遗址旁,汛期湍急的赤水河仿佛重现红军战士驾船渡河的场景,让队员们真切体会到绝境中智慧与勇气的重量。而沿岸百姓的生活气息,更让大家读懂:先辈们以热血换来了如今的太平,幸福生活的背后是永不褪色的牺牲与奉献。

古镇寻踪:唤醒沉睡的红色记忆

实践团走访了茅台镇、土城古镇、丙安古镇,通过与当地居民交谈采访,深入了解了各古镇的特色历史文化。从居民的讲述中,队员们知晓了茅台镇深厚的酒文化、红色文化与盐文化,了解到土城古镇悠久的历史脉络,也明晰了丙安古镇的通商历史及其形成原因。

同时,古镇中的红色遗迹也让队员们印象深刻。太平古镇里“户户住红军,家家捐门板”的军民鱼水情故事、红军银行旧址的算盘、“红军井”,土城古镇红军总司令部旧址的电报稿、女红军纪念馆的马灯与搪瓷碗,丙安古镇红军渡口的石阶等,都诉说着当年的滚烫过往。但风掠过空荡街巷、青杠坡战斗遗址长满野草,也提醒着红色记忆正在悄悄淡去。队员们举起摄像机,将这些遗迹定格,希望让更多人知道这片土地上曾有的热血与坚守,为古镇的文化传承与发展积蓄力量。

薪火相传:让红色基因融入生活

川黔边境的合江县九支镇石顶山桂梨园,82岁的老红军后代向朝伦爷爷讲述着祖辈参加红军、策应四渡赤水的故事。这些带着温度的往事,让队员们读懂了红色基因的传承密码,也更加明确青年在乡村振兴中的责任。

实践团走进四川省合江县九支镇文化村,给孩子们讲四渡赤水的故事,用情景剧再现红军渡河场景,教唱红色歌谣。当孩子们说出“红军战士打仗好艰苦,战争好残酷”时,大家知道红色的种子已在稚嫩心田发芽。这种“走进来”听故事、“走出去”讲故事的方式,既传递了红色精神,也为乡村文化振兴注入了青春活力。

青春担当:从传灯者到践行者

在青杠坡战斗遗址,队员们为先烈们送上太阳花,在纪念碑前默哀,俯下身清理纪念碑,让烈士牺牲的土地更显庄严。“每擦去一点污渍,就像擦去历史上的一层尘埃。”一位队员说。

在丙安古镇,队员们参与当地“两清两改两治理”行动,清理周边野草杂物,擦拭红军标语墙上的污垢,协助整改卫生死角,用实际行动守护红色遗迹,改善古镇环境。大家明白,传承不仅是记录,更是践行——就像当年红军用门板搭起胜利之路,如今的青年要以实干助力乡村振兴。

此外,实践团还将拍摄的素材剪辑成视频,发布在社交媒体平台上,让更多人了解当地的红色故事与历史遗迹,为激活红色旅游资源、带动乡村发展添砖加瓦。

这些线上线下的努力,让红色故事突破地域限制,累计获得广泛关注,不少网友留言表示“很有意义的活动”“有空一定去走走”。线下举办的“重走赤水路”爱国主义教育活动,也吸引了当地中小学学生参与,不少同学表示“想成为下一批传灯者”。这不仅让红色历史的光芒照亮更多角落,更切实助力了当地红色旅游经济活力的提升,推动乡村振兴——这正是“三下乡”活动的根本目的,青春的力量正在这片土地上书写着新的篇章。

文:王垚 袁维檑

图:东北大学秦皇岛分校控制工程学院巴山蜀水实践团