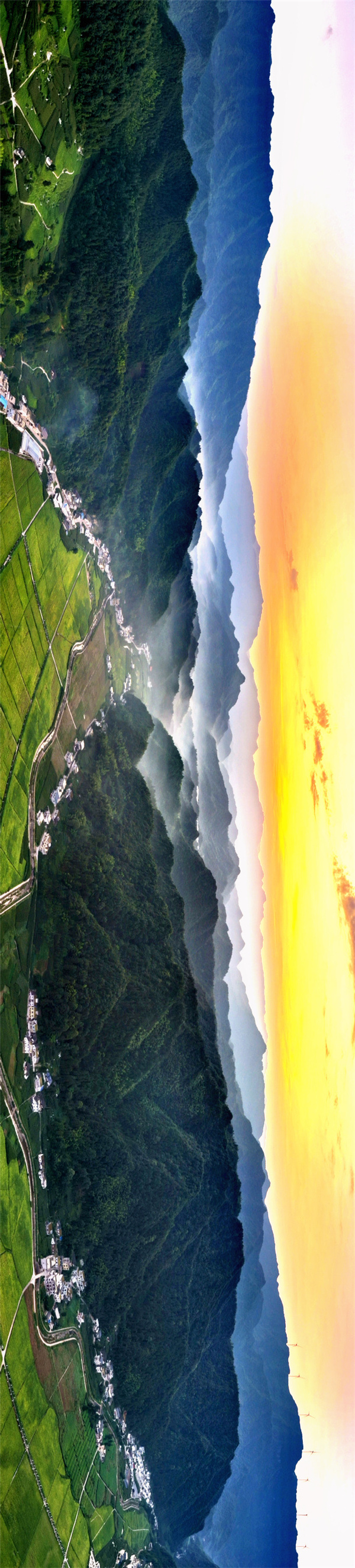

古蔺的宝佤山顶,芦笙悠扬穿透云层,六千余人的欢歌汇成声浪还在半空回荡。苗家姑娘腰间的银铃叮当作响,来自全国各地的游客,接过盛满米酒的牛角杯一饮而尽——“踩山迎福,一踩祝风调雨顺!”这声呐喊跨越秦岭淮河,与千里之外山西昔阳大寨的奋斗传奇遥相呼应。最近,泸州媒体采风团行走在古蔺县大寨苗族乡这片海拔千米的土地上,触摸到泥土深处奔涌着的共同脉搏,也见闻了新时代苗乡振兴的奋斗故事。

非遗天地宽 民族团结的种子正在发芽

祭花竿仪式上,苗族长老的吟唱穿越时空,与不远处《赤水谍影》剧本杀的年轻玩家身影相映成趣。非遗长廊里,大寨苗绣的凤凰振翅欲飞,农耕文化的清香漫过展台,苗家绣娘正绣着一朵绽放的石榴花:“籽籽相抱,就像咱各族同胞。”

640平方米的苗族文化博物馆里,清代百鸟衣的羽翎依旧鲜亮,旁侧屏幕正播放苗语版《我和我的祖国》。这座川南首个苗族文化博物馆,三年间成了浙江青田干部培训基地、全省检察系统教学点,640平方米的空间里,民族团结的种子从乌蒙山飞向更远的地方。夜幕降临时,苗汉共舞的篝火照亮富民新村,火光里,是各族群众共赴小康的笑脸。

产业田野间 青山长出“黄金叶”与“致富瓜”

穿过节庆的欢腾,连片烤烟田铺展成绿色的海洋。“2025年6000亩烤烟,户均增收17万!”政府负责人的话里充满底气。数据为证:2024年136户烟农售烟收入户均超16万元,加上政策补贴,户均收入达18.8万元,烟粮套作更让亩收益多了1200元。这个市级四星级现代农业园区,曾承办全省烤烟工作现场会,2.6亿元的年产值里,藏着“把山地变宝地”的智慧奥秘。

大寨苗乡的“黄金长廊”更令人称奇。300亩吊瓜藤蔓织成绿色穹顶,瓜果如金铃垂落。绿色的瓜棚边上,媒体记者正与瓜农交谈:“籽粒比别处大两成,海外订单排到年底!”从155亩到300亩,吊瓜不仅带来亩均6000元的收益,更让游客钻进瓜架采摘,去年带动务工收入28万元。向阳村的菜地里,辣椒与丝瓜缀满枝头,玉米套种花菜的65亩试验田,让土地效益涨了20%。

共富账本上:奋斗写就“幸福密码”

富民村的竹海深处,罗大哥挥刀砍下楠竹:“鲜笋3块一斤,烘干能卖50!”今年新增的400亩竹林,是他心里的“增收保险”。林下菌棚里,球盖菇与竹荪半年卖了300万元,而猪圈里的肥猪、山坡上的肉牛,正编织出立体增收网——2025年,这里将出栏生猪1万头、肉牛存栏425头,牧业产值预计突破3600万元。

这份“共富答卷”背后,是近百名干部包联300多户监测对象的精准帮扶。2024年,全乡脱贫监测对象人均纯收入达16589元,增幅13.6%;安全饮水入户率100%,烤烟棚里的物联网滴灌系统,让“靠天吃饭”成了老黄历。苗族文化博物馆展板上,彝苗双语写着“幸福是奋斗出来的”,恰是这片土地最生动的注脚。

当采风团踏上归程,宝佤山头的花竿仍在风中轻旋。它见证着苗家拦门酒的浓烈、吊瓜长廊的丰硕、烤烟田畴的葱郁,都在诉说着同一个乌蒙山传奇——这里没有贫瘠的土地,只有尚未唤醒的财富。正如那博物馆展板上彝苗双语并书的标语:“幸福是奋斗出来的”,大寨苗乡的青山沃野间,一曲新时代的“奋斗交响”正响彻云霄。正如一位诗人所言:中国有两个大寨,一个在山西昔阳,一个在四川古蔺,彼此隔着秦岭与淮河。一个把贫瘠种成传奇,一个让青山长出富裕。泥土在不同的方言里,都喊着同一个词——奋斗!

文:初旭 图:丁一 马春莲